新宿区!東京都の行政と文化の拠点

新宿区は東京都の政治と文化の中心地であり、以下のような特徴があります。

1、政策の中心

東京都庁が新宿区に位置し、都政の重要な決定が行われる場所です。

多くの市民やビジネスパーソンが日常的に利用しています。

2、ビジネスの中心地

新宿駅周辺は、高層ビルや商業施設が密集する東京の主要なビジネスエリアです。

国内外からのビジネスマンや観光客で賑わいます。

3、交通のハブ

新宿駅は日本で最も路線が多く交わる交通の要所で、東京都内だけでなく、関東地方や全国へのアクセスも非常に良好です。

4、歴史と文化の融合地

新宿区には古い寺院や文化施設が多く、これらの歴史的なスポットが地元住民や観光客に親しまれています。

これらの特徴を持つ新宿区は、東京都の行政だけでなく、ビジネスや文化の中心としても重要な役割を果たしています。

新宿区の歴史的背景とその発展

新宿区の歴史は、江戸時代に西の関所としての役割を果たしたことに始まります。

当時、多くの旅人や商人がこの地を通過し、宿場町として繁栄しました。

明治時代には、日本の近代化と共に新宿は急速に都市化され、1885年には新宿駅が開業しました。

これにより、新宿は更に発展を遂げ、大正時代には文化の中心地としての地位も確立しました。

戦後の復興を経て、1960年代には新宿三丁目が主要なショッピングエリアとして栄え、1971年に東京都庁が新宿に移転したことで、新宿西口エリアには多くの高層ビルが建設されました。

これらの歴史的な変遷を経て、新宿区は東京都の顔として多様な機能を持つ地域となりました。

東京都庁の所在地に関するFAQ

試験で「東京」と「新宿区」をどう答えるか

東京都の公式な県庁所在地は「新宿区」にあります。

これは、東京都庁が新宿区の西新宿に位置しているからです。

しかし、日常会話では多くの人が単に「東京」と言った場合、都庁所在地を指すことが一般的です。

これは、東京が日本の首都であるため、多くの人が都庁所在地として「東京」を認識しているからです。

テストやクイズの際、問題の文脈によって正しい答えは異なることがあります。

例えば、「都道府県の県庁所在地を答えなさい」という問題では「新宿区」が正解ですが、「日本で唯一の都として指定されている場所はどこですか?」という問題では「東京」と答えるのが正しいです。

問題の内容やその文脈を正確に理解することが非常に重要です。

教科書に「東京」と記載されている理由

「東京」という言葉は多様な意味で使用されています。

一般的には東京都全体を指すこともあれば、特定の地域や区を指す場合もあります。

教科書で「東京」と表記される場合、その文脈や背景を理解し、適切に解釈することが必要です。

例えば、歴史の文脈で使用される「東京」という言葉はかつての江戸を指すことがあり、地理では現代の東京都全体を指すことが一般的です。

教科書における「東京」の意味は、その使用される文脈に依存するため、正確な読解が求められます。

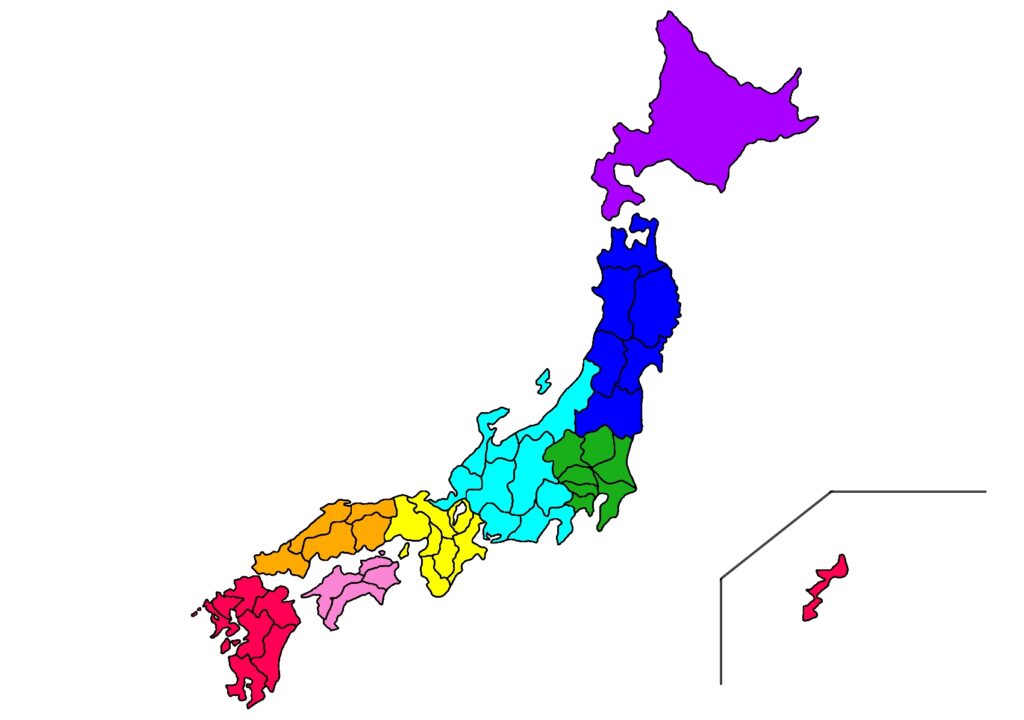

日本の都道府県の県庁所在地を覚えるコツ

県庁所在地の役割と選び方

県庁所在地は、それぞれの都道府県における行政活動の中心です。

単なる行政中心地ではなく、さまざまな機能と特性を有しています。

選定にあたっては、地理的な利便性だけではなく、様々な要因が考慮されます。

ここでは、主要な選定基準を詳しく見ていきましょう。

1、地理的中心性

各都道府県では、アクセスが容易な中心地が選ばれることが多いです。

2、交通の便利さ

交通の要所となる地点、つまり主要な交通網が集中する地域が好まれます。

3、経済的重要性

地域経済の中心となる場所が、県庁所在地として選ばれることがあります。

4、住民の参加

公聴会や住民投票を通じて、地元住民の意見が反映されることもあります。

5、歴史的背景

その地域の歴史的重要性や関連する重大な出来事が選定理由となることがあります。

これらの要因を複合的に検討し、最も適した場所が県庁所在地として選ばれます。

県庁所在地は行政機能だけでなく、地域の多様な側面を象徴する重要な都市です。